本片原題”Golda”,即以色列當時的總理果爾達‧梅爾夫人(Golda Meir)。依此,本片的焦點其實是梅爾夫人。不過,《贖罪日之戰》並不像另一部同樣闡述女性政治家柴契爾夫人的電影《鐵娘子:堅固柔情》一樣,完整交代其一生;反之,本片的敘事範圍著重在贖罪日戰爭時的梅爾夫人。

那麼,為什麼要聚焦贖罪日戰爭時的梅爾夫人呢?因為色列建國後,連連取勝阿拉伯國家,包括蘇伊士運河危機、六日戰爭等,塑造出以色列不敗的強大神話。可是,1973年的贖罪日戰爭中,以色列不但被偷襲,還蒙受龐大損失,幾乎迫使其動用核武以避免亡國。

而梅爾夫人就是當時的總理。

雖說如此,以色列最後還是擊退了敘利亞與埃及,幸免於難。可是,這場戰爭衝擊了以色列人的信心,也促使其於戰後展開究責調查。阿格拉納特委員會(Agranat Commission)就是因此成立。而《贖罪日之戰》片頭,梅爾夫人下車後,在抗議群眾的包圍下前往之處,正是該委員會。

一般認為,當時的以色列政府忽視了情資,才導致埃及奇襲成功。埃及前總統納瑟的女婿馬爾萬替以色列提供情報,但因沙達特(埃及總統)本身決策反覆,數度更改開戰時間,讓以色列對情資失去信心,才會在真正開戰前夕,僅動員一半的部隊。加上當天是贖罪日,政府壓根不想在當天「擾民」。

結果,埃及敘利亞在充足的準備下奇襲成功,讓一路自建國以來連戰皆捷的以色列當頭棒喝,梅爾夫人等領導層也於戰後遭到調查。

《贖罪日之戰》的兩個看點

嚴格來說,本片並非戰爭片,因幾乎沒有戰爭場面;例如10月8日以軍發起的反攻失敗、10月14日的西奈之戰甚至是渡河的中國農場之戰,都是以梅爾夫人透過無線電聽取戰情的方式呈現。

不過,《贖罪日之戰》仍有兩個有趣的地方:梅爾夫人對以色列人生命的堅持,以及她不再受制於美國。

梅爾夫人顧慮的,始終是以色列人的生命。開戰首日,以軍巴列夫防線遭突破,部分據點陷入包圍;以色列參謀總長大衛‧”達多”‧艾拉扎爾(David Dado Elazar)決定發起反擊。即便摩薩德局長澤維‧扎米爾(Zvi Zamir)認為這是陷阱,梅爾夫人仍堅持執行。以軍事角度來看,扎米爾的看法100%正確,但梅爾夫人以一句「不懂軍事」帶過。但我認為,梅爾夫人或許不是出於無知,而是過於心繫受困的年輕士兵,才核准達多的計畫。

可是,反攻因埃及周全的準備而失敗。最關鍵的,是埃及部屬了蘇聯提供的9M14反戰車飛彈,讓以色列戰車部隊損失慘重。即便如此,在摩西‧戴陽(Moshe Dayan)恢復心智後的那場會議中,梅爾夫人依舊反對札米爾,堅持發起救援。

不過,這次北部戈蘭高地戰線已穩定,戴陽心生一計,希望達多能將戰線推往大馬士革,讓阿薩德與蘇聯催促埃及轉守為攻。如此,埃及軍隊就得在沒有防空以及反戰車飛彈的支援下,與以色列作戰。10月14日,兩軍交火,埃及因失去空優與反戰車飛彈的支援,徹底慘敗。

因此,《贖罪日之戰》關注的並非戰爭細節,而是梅爾夫人的決策以及塑造她珍視以色列人民的形象。例如,每當聽到屬下報告死亡人數,梅爾夫人會拿出筆記本記下,所以在調查會上,她能即問即答死亡人數。

片尾還有個凸顯梅爾夫人承擔責任勇氣的場景。扎米爾私下告知梅爾,軍情局長澤拉(Eli Zeira)不但在開戰2天前關閉監控系統,甚至於6日早上攔截一通伊拉克發給蘇聯通知開戰的情報後,竟未通報。梅爾夫人問:「為什麼?」札米爾回道:「沒有人希望失誤」。此時梅爾夫人告訴札米爾,監控系統的事情不能讓人知道,因她打算獨自承擔責任。

這些場景演示的,是梅爾夫人與軍事、情報系統領導人之間的關係,好像是一位老奶奶與兒子們一般。尤其當戴陽喪失戰意,想要辭職時,梅爾夫人僅僅叫他回家睡覺後再來。而戴揚也在拾回信心後,獻策推進大馬士革,成功將埃及軍引出運河。

另一個可看之處,就是梅爾夫人對美國態度的變化。

初期我們看到,梅爾夫人的方針是聽從美國的意向,不主動出兵。結果,堅守此策反而導致突襲。而隨著戰情發展,梅爾夫人漸漸有了自己的想法。除了不斷向季辛吉要求資源外,最後甚至反抗美國的安排。

電影中,季辛吉來到以色列與梅爾夫人會晤。季辛吉說,他剛從蘇聯來,且希望以色列接受停火,畢竟埃及也答應停戰;最重要的是,以軍千萬不能包圍埃及第三軍團,否則蘇聯會參戰。

梅爾夫人對此表示她有18個小時,他會好好考慮。但下個場景,採用了新聞式的敘述,提到梅爾夫人來到了埃及,慰勞那些英勇作戰的以色列士兵,並於言談間傳達出包圍第三軍團的資訊。再下個場景,我們發現以色列已切斷通往開羅的道路,梅爾夫人沒有聽季辛吉的警告,包圍了第三團。

決定包圍的原因可能是想獲得更多談判籌碼,也可能是對埃及的不信任。但結果是,蘇聯雖然生氣,最終在以色列保證提供埃及軍隊補給下,接受了結果。而主要的敘事也在梅爾夫人與季辛吉的對話下來到高潮。

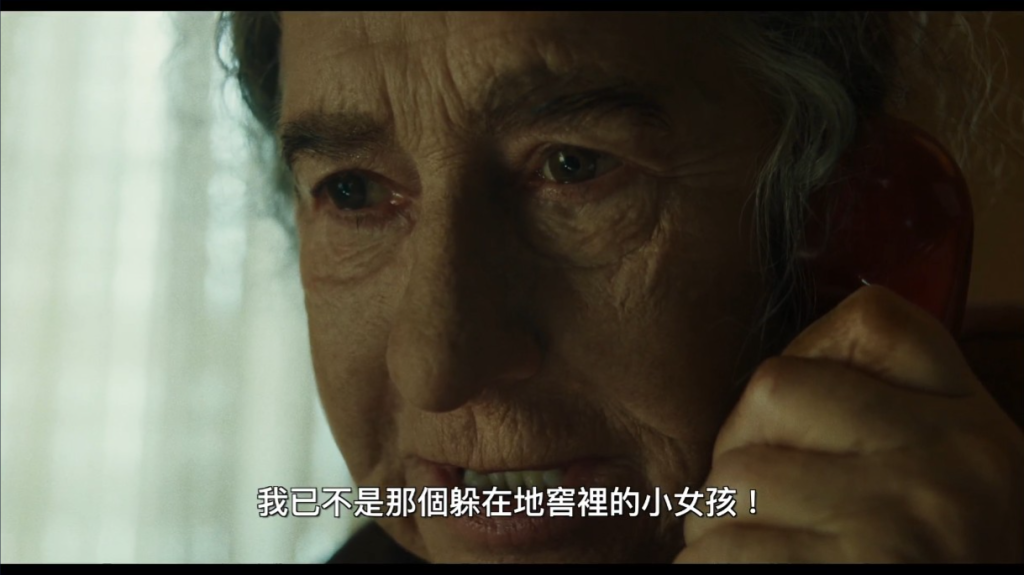

「我已不是那個躲在地窖裡的小女孩」

她成功地讓埃及總統沙達特稱呼「以色列」,而非「猶太復國組織」;稱呼自己「以色列總理果爾達」。

電影最後,梅爾夫人已病入膏肓,她躺在病床上也不忘抽煙;病房內有台小電視,播放著他與沙達特會面的歷史畫面。隨後畫面轉到病床下方,梅爾夫人的手已垂在那兒。

片尾的字卡說,梅爾夫人活著見證了1978年9月17日。那其實是《大衛營協議》(Camp David Accords),是一個框架性協議。而1979年3月26日簽署的才是正式的《埃以和約》(Egypt–Israel Peace Treaty)。不過,此時梅爾夫人已離世,兩份重大歷史協議與條約,都是由下任總理貝京(Menachem Begin)簽署。

整體感想

必須說,觀賞《贖罪日之戰》可能需要歷史基礎知識,才能對片中的梅爾夫人有所共鳴。我自己也是看完之後心存疑問,自行閱讀了相關資料,才能寫出這片心得。否則,我第一時間看完後,總覺得平平淡淡的,好像沒有什麼特別之處。

不過這部電影本就不是那麼的「國際市場」,畢竟反猶太主義仍存在於世界各地,而且2023年10月6日英國上映後,隔日就發生了10/7事件。猶太民族的苦難,大概還得持續十數年吧。